-

手机版

-

微信

高考倒计时牌上的数字每跳动一次,都牵动着千万家庭的心跳。当莘莘学子在题海中奋战时,一个比考场更宏大的变革正在悄然发生——人工智能、大数据、云计算等新技术浪潮正以前所未有的速度重塑世界。对于即将面临人生重要抉择的高考生和家长而言,这不仅是挑战,更是前所未有的机遇。

在成都某重点中学,高三学生小林的学习轨迹正被AI精准描绘:智能错题本自动分析知识薄弱点,VR实验室3D还原化学分子结构,教育大模型实时生成个性化练习。这些曾出现在科幻电影中的场景,已成为"05后"考生的日常。当传统教育还在强调"题海战术"时,技术革命早已将学习方式推向智能化新纪元。

教育部数据显示,2025年人工智能领域人才缺口将突破500万,而智能制造、集成电路、网络安全等战略性新兴产业对技术技能人才的需求正以每年20%的速度增长。在成都高新区,某科技企业为抢夺AI算法工程师开出百万年薪,却面临"一将难求"的窘境。这种人才供需的错位,正在倒逼教育体系进行深度变革。

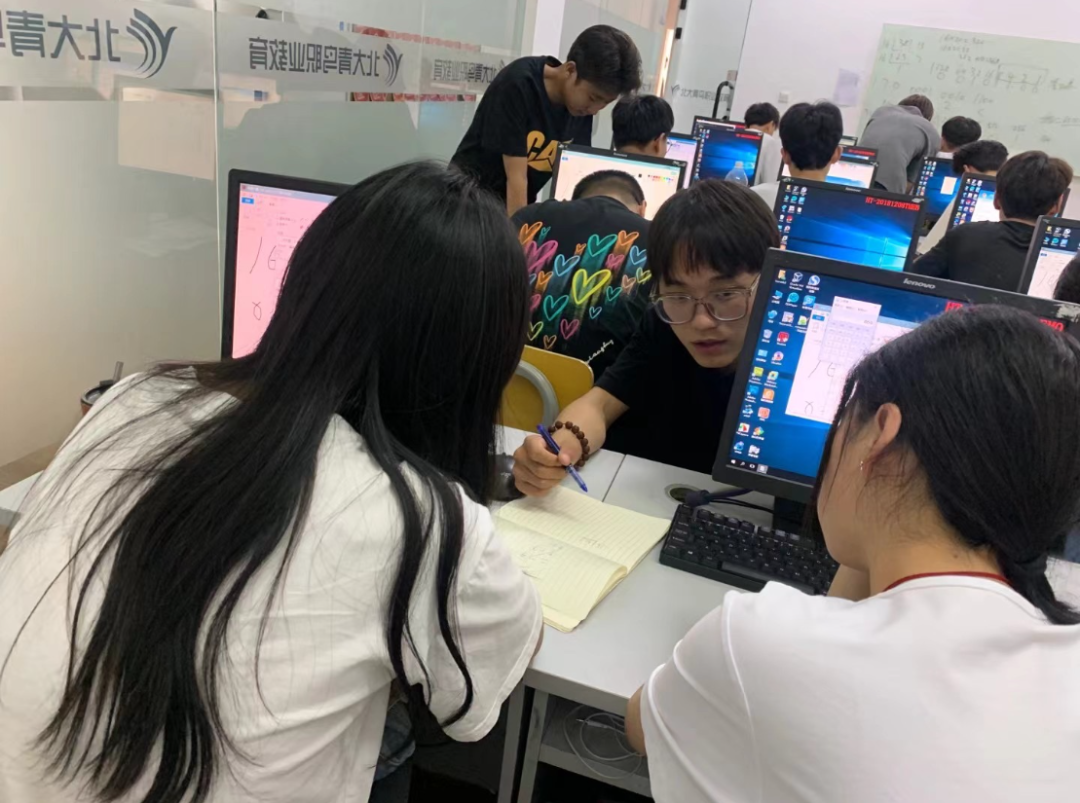

职普融通的政策突破为考生打开了新天地。四川省新修订的《职业教育条例》明确,职业院校学生可通过"文化素质+职业技能"考试升入本科院校。北大青鸟成都基地与电子科技大学合作的"AI英才班",已累计输送200余名学生进入985高校深造,印证了技术型人才成长的多元路径。

在专业选择的天平上,既要仰望星空更要脚踏实地。人工智能专业连续三年蝉联薪酬榜首,但需要清醒认识到,该领域真正稀缺的是兼具数学建模能力与工程实践经验的复合型人才。与其盲目追逐热门,不如关注交叉学科——如智能医学工程、金融科技等方向,这些领域正孕育着大量"蓝海"岗位。

产业升级正在重塑就业地图。长三角、粤港澳大湾区对集成电路人才的需求激增,成渝地区双城经济圈急需工业互联网专家,而武汉光谷正成为光电信息人才的新磁场。选择高校时,不仅要关注学校层次,更要考量专业与区域产业布局的契合度。例如,在成都选择软件技术专业,就等于拿到了进入"中国软件名城"产业集群的入场券。

值得警惕的是,某些"伪新兴专业"正在收割信息差红利。某机构统计显示,全国327所高校开设的"大数据技术"专业中,仅有35%具备完善的实训体系。家长需重点考察:专业是否与头部企业共建?是否有真实的产业项目案例?师资队伍是否具备行业经验?这些指标远比专业名称本身更重要。

在最后冲刺阶段,智能学习工具正成为提分利器。某在线教育平台的大数据表明,使用AI诊断系统的学生平均提分23.5分。这些系统通过分析历年真题,能精准定位知识漏洞,生成个性化复习方案。但工具只是辅助,关键要建立"诊断-练习-反馈"的学习闭环。

心理调适也能找到科技解法。清华大学研发的智能减压系统,通过生物传感器实时监测压力指数,结合VR场景模拟进行放松训练。成都七中引入的"智慧班牌"系统,能自动推送励志语录和学长学姐的备考Vlog,在无形中构建积极心理暗示场域。

家长的角色正在发生质变。与其焦虑地追问成绩,不如成为孩子的"技术向导"。了解强基计划、综合评价招生等多元录取通道,掌握虚拟仿真实验室、在线慕课资源,甚至学会解读教育部发布的《职业教育专业目录》,这些"技术素养"将成为助力孩子升维竞争的关键筹码。

面对技术洪流,家长首先要破除认知误区。职业教育不是"退而求其次"的选择,而是通往能工巧匠、大国工匠的必经之路。在德国,45%的职业教育毕业生薪资超过普通大学生,我国首批"双高计划"院校毕业生就业率已达98.3%。关键要选择与区域产业同频共振的专业方向。

家庭技术教育需要场景化渗透。周末可以带孩子参观华为人工智能创新中心,假期参加青少年编程马拉松,日常讨论特斯拉机器人、ChatGPT等科技热点。这些体验能帮孩子建立技术感知,甚至激发专业兴趣。成都某中学开展的"家长职业课堂"活动,邀请工程师父亲带着学生用3D打印机制作物理教具,就是很好的实践样本。

要警惕"技术焦虑"的传染。不是所有孩子都要成为程序员,技术时代更需要具备人文素养的复合型人才。在填报志愿时,可以关注"智能+X"的交叉方向,如智慧农业、数字人文等,这些领域既能发挥技术优势,又能延续个人兴趣。

站在高考的门槛上,我们看到的不仅是分数线的起伏,更是一个技术重构世界的伟大时代。当北斗卫星遨游太空,当人工智能诊断系统走进医院,当智能制造工厂点亮"无灯车间",这些变革都在向年轻人招手。对于考生和家长而言,重要的不是纠结于一时的得失,而是以更开阔的视野,在技术红利的浪潮中,为孩子找到乘风破浪的人生航向。毕竟,真正的教育,从来都是面向未来的投资。