-

手机版

-

微信

当分数成为枷锁,或许该换一条赛道奔跑

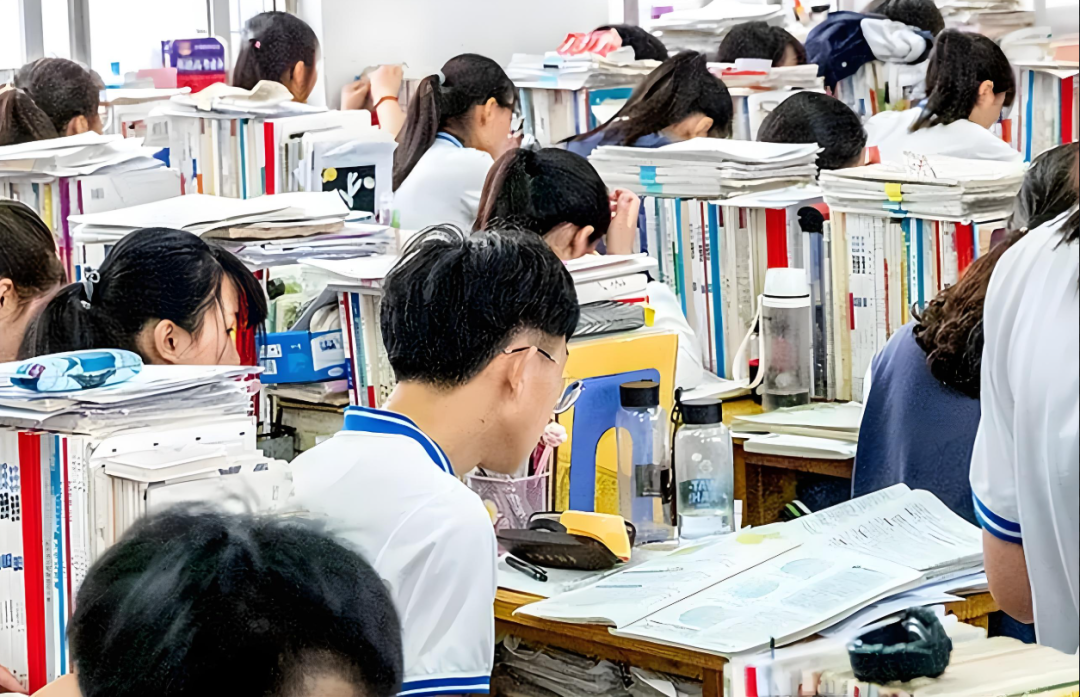

中考倒计时牌上的数字日益缩小,教室里的空气仿佛凝固成一张密不透风的网。文化课成绩单上刺眼的分数,像一把钝刀反复磋磨着少年人的自尊。

家长会后父母欲言又止的眼神,班主任委婉的「建议」,都在传递一个信号:「你可能不适合走传统升学路。」

但请记住:分数从来不是衡量人生价值的唯一标尺。当千军万马挤独木桥时,总有人选择另辟蹊径——IT行业,正以惊人的包容性向所有「非学霸」敞开大门。这里不看重你的数学是否考过110分,只关心你能否用代码解决实际问题;这里不纠结你的英语是否背熟3500词,更在意你能否让程序与世界对话。

1.1 文化课成绩≠智商天花板

传统教育体系像一台精密的筛分机,用语文、数学、英语等学科成绩将学生划分等级。但这些分数反映的,更多是应试能力而非真实潜力。

有些学生被困在「死记硬背-遗忘循环」中,并非智力不足,而是学习方法错位

有些孩子对抽象符号缺乏兴趣,却在动手操作时展现惊人专注力

还有人在标准化考试中屡屡受挫,却在解决实际问题时迸发创造力

IT行业需要的「聪明」,是逻辑拆解能力、试错迭代勇气和持续学习韧性。这些特质,往往在传统考场上被严重低估。

1.2 IT学习:一场「反内卷」的认知革命

与传统学科「知识金字塔」式学习不同,IT领域遵循「实践驱动」法则:

不要求全科精通:数学不好?可以专注前端开发或UI设计;英语薄弱?先掌握核心语法再逐步积累术语

允许「缺憾式成长」:遇到bug时,程序员的第一反应不是「我完了」,而是「又发现一个优化机会」

强调「输出倒逼输入」:做一个外卖点餐系统,自然需要学习数据库知识;开发一款小游戏,几何算法自然内化于心

这种「做中学」的模式,让学习成果可视化,让进步轨迹可触摸。当文化课成绩单上冰冷的分数变成屏幕上跃动的代码,学习动力会从「被迫」转变为「上瘾」。

2.1 数字化浪潮催生百万级人才缺口

据工信部预测,2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重将达10%,但高端IT人才缺口已突破500万。这意味着:

企业用人标准正在重构:相比学历证书,更看重项目经验和实战能力

新兴岗位层出不穷:元宇宙开发、AI训练师、区块链工程师等职位,对传统学科体系形成「降维打击」

地域限制被打破:通过远程协作,二三线城市学员也能参与一线城市项目

2.2 非学霸逆袭案例:他们曾是「后进生」,如今是行业骨干

案例1:从职高生到CTO

小林中考失利后进入职高计算机专业,通过自学Python开发校园订餐系统,被互联网公司破格录取。如今他带领30人技术团队,年薪百万。

案例2:文科女的华丽转身

汉语言文学专业的小美,因兴趣自学UI设计,作品集被某独角兽企业看中,现负责千万级用户产品的交互设计。

案例3:辍学少年的逆袭之路

16岁辍学的小王,在网吧通过免费教程掌握网络安全技术,现成为某上市公司安全架构师,年仅23岁。

这些故事揭示一个真相:在IT行业,起点不重要,成长加速度才是硬通货。

3.1 阶段一:兴趣驱动,建立正向反馈

从「玩具项目」开始:用Scratch制作小游戏,用Excel VBA开发办公自动化工具

加入开源社区:在GitHub参与简单项目,感受代码协作的魅力

考取入门证书:如工信部NITE认证、华为HCIA认证,为简历增加背书

3.2 阶段二:聚焦赛道,构建核心技能

根据性格特质选择方向:

逻辑型选手:Java/Python后端开发、大数据分析

创意型选手:UI/UX设计、新媒体运营

社交型选手:产品经理、IT项目管理

细节控选手:软件测试、网络安全

推荐学习路径:

基础语法(3-6个月)→ 2. 框架应用(6-12个月)→ 3. 项目实战(持续)

3.3 阶段三:打造作品,实现价值变现

建立技术博客:记录学习心得,积累个人品牌

接单实战:通过猪八戒网、程序员客栈等平台接小项目

参与创业:用技术入股初创团队,获得股权收益

四、给家长的行动清单:如何支持孩子的「非传统」选择

停止比较:不要用「别人家孩子」的标准衡量,关注孩子的学习状态而非分数

资源对接:带孩子参加行业沙龙、技术峰会,感受职业氛围

心理建设:提前做好「前两年收入可能低于同龄人」的心理准备

选择优质培训机构:警惕「包就业」陷阱,重点考察师资实战经验

当985/211的学子在求职市场焦虑内卷时,IT行业正以惊人的包容性接纳所有「非典型人才」。这里不需要你成为全科状元,但需要你:

保持「解决问题」的初心

拥有「持续进化」的勇气

践行「知行合一」的准则

中考不是终点,而是人生选项的分流器。当文化课成绩单上的数字不再定义你,或许该问问自己:你准备好在数字世界里,书写属于自己的逆袭故事了吗?

后记:

本文不鼓吹「读书无用论」,而是提供另一种可能性。对于文化课暂时落后的孩子,IT行业可能是性价比最高的「人生加速器」。但请记住:任何领域的成功,都需要付出不亚于任何人的努力。选择赛道很重要,持续精进更重要。